ハチが8の字ダンスで仲間に蜜のありかを教えているというのは、あまりに有名な話だ。だが実際にこの目でハチが踊っているところなど見たことがない。それどころか、ハチが飛んできたら大慌てでフマキラーを探すような、冷静な判断ができる大人だ。ハチの巣を覗こうという愚かな行為をしようとも思わない。

でも生物学者は違う。ダンスにどんな情報が含まれているのか、その情報がどんな風にしてほかのハチに伝えられるのか、まだまだ謎が多いミツバチの行動を何十年も明らかにしようとしてきた。

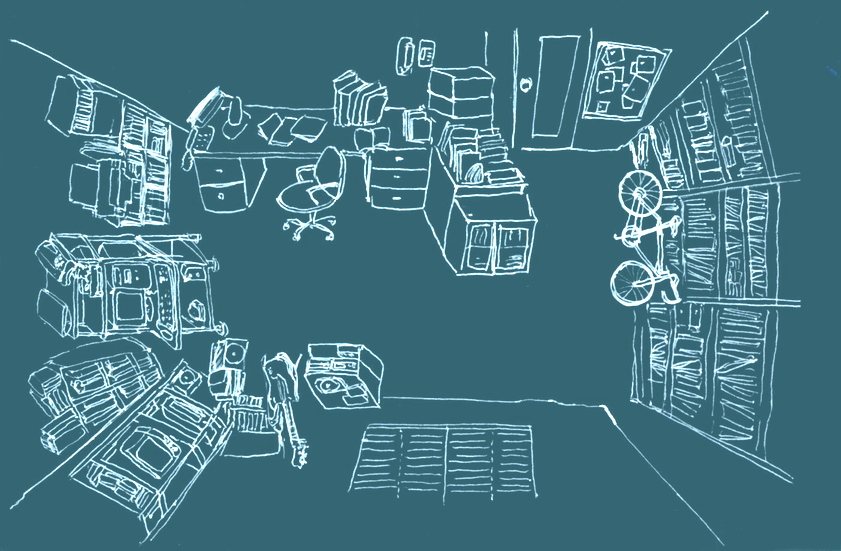

ネタ元はそうした研究の一つで、ハチに写真のような発信器をつけ行動を追ったものである。

そもそも狭いハチの巣のなかで8の字ダンスを踊っても、ほかのハチは十分に見えてないのではないだろうかというのが、研究の発端のようだ。

19匹のハチに写真のようなレーダ-をつけそれを追ったところ、たった2匹しか正確な密の場所に飛んでいかなかった。平均すると目標物の5m近くのところをウロチョロしていた。

ダンスは蜜のありかのかなり近いところを示しているのは間違いないのだが、ダンスをしているハチが辿った後に残る臭いや景色の色などを頼りにほかのハチが行動している可能性もあるという。

これから先もこうした研究は続けられていくだろう。

ところで、なぜハチが8の字を描くのか今までに明らかになっているのだろうか。

繰り返す動きという意味なら、たとえば単純に1の字でもよかったのではないだろうか。

進化論的視点から考察するに、きっと最初は行ったり来たりの、1の字ダンスから始まったということが推測される。こうした行動は、院長の人生やウチのうろつくアホ犬を初め、なにも考えてないように見える多くの生き物の行動に見られるからだ。

この動きは8の字に比べ情報の担い手としてはあまりに稚拙すぎる。たとえば手を振る行動は、サヨウナラか、拒否か分からない。一方腕で丸を作る行為は、明らかにOKだと分かるのに似ている。

最初はなんでもそんなもんだろう。だがこれじゃいかんと、8の字を踊りだしたハチたちがいたのだ。

最初は0や小さな8の字だったに違いない。ただその動きは1の字ダンスより多くの情報を入れることができたのだ。

つまり8の字ダンスが踊れる群は1の字ダンスの群よりも、より多くエサにありつけることになる。

かくして1の字ダンスしか踊れないハチの群は陶太されていったに違いない。

ただ8の字の群にも危険が伴う。1の字ダンスから8の字に移行するとき、情報がうまく伝わらないかもしれないからだ。

だからもしハチがおしゃべりできたら、そのときの状況をきっとこう語るだろう。

「一か八かやってみました」

8の字ダンスは単に俺は蜜のありかを知ってるぞっていう意思表示だけだと思うな。

場所については他の方法で伝えてるに違いない。そして、蜂にも方向音痴がいるのだ。