ネットと関わりを持ち始めた何年も前のことだ。いろんな世界と結びつく楽しさに酔い、いかかがわしいサイトを見る合間にふとノーベル賞のサイトを覗いたことがある。

なにが書いてあるのかもよく分からなかったが、いかがわしいサイトとはまた違った興奮を覚え、思わずホームページでそのサイトを紹介してみた。そしてその冒頭で以下のような文章をアップしていた。

忘れられない写真がある。

小学四年生だったわたしは、一人、学校の校門の前に立っていた。わたしの後にある木製の校門には薄青い大きな板が掛けられている。そこには赤ん坊の掌ほどの大きさの字で詩がつづられていた。

校門よ、校門。いつもぼくらを迎えてくれる校門。

そのあと数行が続き、「あしたもぼくらを迎えておくれ さよなら校門」の行で詩は終わっている。最後にわたしの名前が書いてあった。

校内コンクールで優秀賞を取った詩だ。誰だったか忘れたが、家族のものが記念にと、わたしを校門まで引き連れ、その”勇姿”をカメラに納めたのだ。

ああ、なんと些細なことで人生とは狂い始めるものだろう。

もしノーベル賞受賞者たちになにか共通する幼少時の経験があるとすれば、そんなものとは無縁の生活を送っていた。

とはいえ何かが契機となりノーベル賞へ向かうベクトルに乗れたかもしれないではな「か。

だが、校門での撮影以来、薄青い板がまるで風を受ける帆になったかの如く、ベクトルは賞とは逆の方に向かい始めたのだ。

その頃のほとんどの小学生がそうであったように、学校から帰るとカバンを放り出し外で遊ぶのが日課だった。やがて家に帰りつき夕食を摂り、風呂に入ってテレビを見て、そして翌日の学校の準備をする、それが、あるべき小学生の姿だったのだ。

ある日、その習わし通りやっていると、最後の段になって気づくことがあった。明日までに作らなければならない詩の宿題を全くしてなかったのだ。

時間も遅く、どうしたらいいか分からず泣きわめいたのを覚えている。そんな不憫な息子の姿を見て、母はこういった。「仕方ないね」

息子には仕方がなかった。だが母親には仕方があったのだ。

それか迴ャ一時間もしないうちに母親は出来たといって紙をわたしの前に差し出した。それがこの詩だ。出来の善し悪しなどいえる立場でなく、礼をいい、あとは遅い寝床に付くしかなかった。

ところが翌日学校に提出された詩は、いくつかの学校の会議を経て、結局学校での優秀賞に収まることになってしまったのだ。

受賞したと聞くと、母は控えめな笑顔で喜んでいた。ふてくされはしたものの、わたしも苦笑いするしかなく、二人の笑いは秘密を共有する暗黙のサインとなった。

しかしわたしの心はより複雑だった。なにせ卒業までの数年間、投稿するときには毎日、罪の意識を感じながら校門を通り抜けなければならないのだ。

幼いながらもそんなわたしが、勉学より、人生となにかということに深く関心を抱き始めたのは自然のなりゆきだろう。あの日からノーベルワとはますます縁のない日々へ向けて邁進し始めたのである。

問題の写真を最後に見たのはいつだったのか定かではないが、少なくとも中学校に上がってからは目にしていないような気がする。

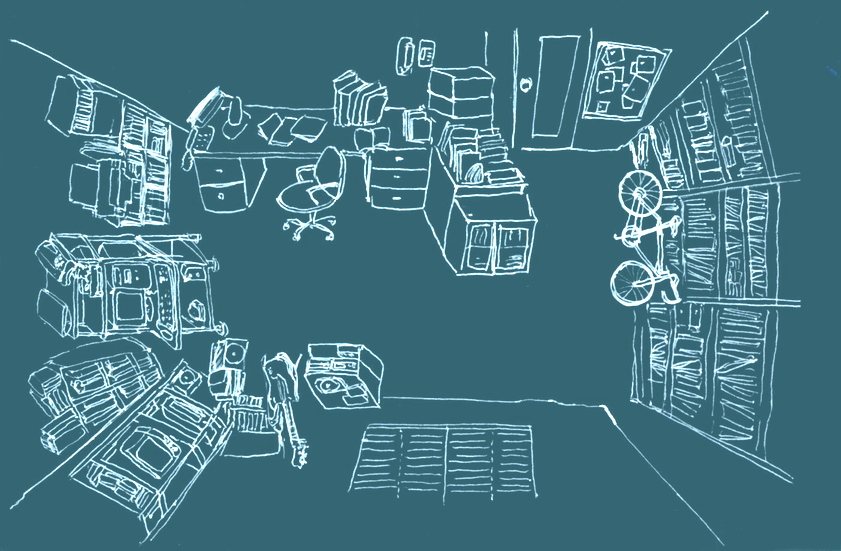

だがつい先日のこと。年末の掃除の際、こんなものが出てきたと、その母親が持ってきたものがある。それがこれだ。

斜に構え、表情をすこしこわばらせているわたしがそこにいる。まさに心が屈折し始める瞬間の写真だったのである。

(追記)

最初の出だしは「校門よ、校門。いつもぼくらを迎えてくれる校門」とここではメモしているが、写真は「一年生のときからかならずたっているこうもん」になっている。

受賞後、しばらく母親は毎日、詩の出だしを口にしていたから否が応でも覚えざるをえなかったフレーズだ。それにこの三倍の量はゆうにある詩だった。最後のフレーズの食い違いも、こちらの記憶が正しいような気がする。

もう一ついえば、いくらアホな小学三年生だとはいえ、”こうもん”ぐらいは漢字で書けたはずだ。

以上より、おそらく学校側が詩を端折り、かつ一,二年生にも分かるようにとひらがなにしたのだと推測される。

青板には名前が最後に書かれていたと思ったが、これだけは記憶違いだったようだ。潜在意識のなかにいかがわしいビデオを借りるときの、名前を伏せたいという気持ちと同じ思いがあったのかもしれない。